珍品!?チェコ製帝国陸軍試作戦闘機『キ-64』制作記 その5

2009 5/24(日)

フェアリングの片割れ(これはこれで名称があるのでしょうが、分からんのでこんな言い方をしていますが。飛行機ばっかり作っているのに何も知らない自分に愕然としつつ)これもプラ板、もとい富山土産の焼酎の外箱から切りだして作ります。2枚重ねて1枚は肉抜き孔をピンバイスで開けます。翼への脱着させるための真鍮線を着け、脚を引き込む時のアーム(これも名称不明・・・トホホ)は0.4mmほどの銅線で。

脚には、ブレーキホースを加え、細切りマスキングテープで脚柱に固定しました。とりあえず、仮組みしてみます。おおっ!結構いいかも。やはり肉抜き孔を開けたのがよかったかな。

タイヤは縦に2分割されていたのですが、ご多分にもれずバリだらけ。きれいにやすって色をぬったらいい感じになりました。ホイール部分のモールドは秀逸です。

脚の後ろにある四角い出っ張りは、補助吸気口だそうで。そのまま張っつけても面白くないので、デザインナイフの腹や背でがりがり中を削って薄くした後、プラ板で6つにパーテーションを切りました。が、実機がそうだったかは不明です。

電源部分。メスコネクタです。7mmに切った真鍮パイプ2本にリード線を半田付けして厚くて腰のあるプラ板に埋め込み、エポキシ接着剤でガッチリ固定します。何ゆえ7mmなのかというと翼と例のコントラペラのギミックを仕込んだシャーシとの間が6mmほど(推定)しかないためです。1mmは翼の厚み。

一度完成したのですが、翼に仮組みして胴体を乗せてみたらリード線が干渉して胴体がうまく納まらない。作り直しです。こいつだけはキッチリ遺漏のないように作っておかないとペラが回らなくなるので神経を使います。

2009 5/27(水)

前エンジンの排気管部分。キットのものはちょっとつらいのでFMの飛燕Aパーツのものを流用。が、12気筒片側6気筒なのに5つしか排気管がありません。先頭の1つは写真のように胴体側にモールドされています。これもAパーツ内にレイアウトされているのでここから切り出してしまってもいいのですが、なにかしら良心が咎めます。いくら必要とはいえ、無傷の胴体からここだけ切り出してしまうのはどうも・・・面倒だし。・・・なんかうまくここだけ複製できればいいのだが・・・複製の方法は・・・・などとぼんやり考えていたのですが・・・

すっかり『おゆまる』の事を忘れていました。なにがなし『おゆまる』はパイロット複製のためだけに存在していると思っていましたが、こういった形状におゆまるは最も向いています。ど〜も最近物忘れがはげしいようで。老人力が芽生えてきたのでしょうか。

試してみると、キッチリ型が取れました。ナイスおゆまる。

2009 5/28(木)

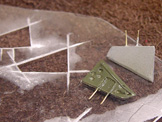

流用パーツの排気管。飛燕本来で使う場合、本体の溝に差し込んで込んで固定するので強度的に問題ないのですが、キ-64でその溝を掘るのは大仕事です。しかしイモ付けではポロッと行きそうなので、真鍮線を埋め込んで本体に固定しました。おゆまるで型をとった先頭の排気管にも真鍮線を埋め込み接着。

飛燕は排気管の上面に板が庇のようについているのですが、これはなんでしょうか。排気炎、もしくは排気煙の整流板でしょうか。こいつもプラ板で再現してしまいました。

2009 5/31(日)

計器板。これも流用パーツです。計器はイギリスにある実機の五式戦のものの写真と、飛燕のキット付属のデカールを参考にイラレでおこしてアルプスプリンターで出力しました。プリンターの精度がいいのでメーター類がカッチリでました。

射爆照準器はちまちまと自作。ブリスターパックから切り出したスクリーン部分が気に入っていたのですが、その後の作業で取れてしまいました。再生せねば。

2009 6/6(土)

水平尾翼にもリブ表現。例によって飛燕の図面を参考にしています。がしかし、飛燕飛燕ってやたら飛燕をモチーフにしていますが、「俺が作っているのはキ-60じゃなくてキ-64だ!」と声を大にして言いたい。って誰に?俺に。ネットで探しても見事なくらいキ-64に関するビジュアル的な資料がなくてリンダ困っちゃう〜。(誰だ俺は)

機首部分から仕上げに入って行きます。まず飛燕の部品を流用した部分は思ったとおりつじつまが合わないので、こってりとエポパテを盛りつけます。この辺のラインがきれいに出ないとひじょ〜にみっともなくなり、せっかく飛燕のパーツを流用した価値がないので、少々憂鬱です。パテを盛って削ってサフをかけて様子を見てまたパテを盛って・・・という作業を何度も繰り返すかと思うと・・・

プロペラ部分との接合面も左右でがたがただったのでここにもパテを。ここもツライチにしないとペラが回らなくなるという重要部分なので手を抜く訳にいかず、パテを盛って削ってサフをかけて・・・以下略・・・という作業が延々と繰り返されることとなります。