最短制作日数を目指す!!。ハセガワ1/72百式司偵02

2012 8/27(日)

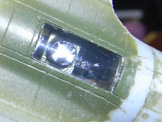

偵察員席下の撮影窓。ここに大口径のカメラレンズが設置されています。前ページの一番下の写真、三枚おろし状態の偵察員前の黒いテーブルのようなもの、これがカメラで『陸軍自動航空写真機1号2型』という代物ではないかと思われます。焦点距離が500mm、幅230mmのフィルムを使うというなんともデカイカメラで、このように偵察窓からもはっきりそれとわかりそうなので、ストローを切ったものを鏡筒にして、エポキシ接着剤を垂らしレンズに。

箱開けから1ヶ月過ぎました。ようやく士の字です。

例によって隙間と段差のオンパレードなのですが、まあなんとかなるでしょう。この形になるとあらためて美しい機体だなと思います。

2012 8/28(火)

他の皇軍機にない百式司偵の特徴が、この機首の着陸灯。まるでザクのモノアイのようですが、これはディテールアップには格好のアイテム。

キットオリジナルでは透明部品をはめ込むだけなのですが、当該場所に反射板の直径大の穴をあけ、アルミ箔を貼った漏斗状の反射板を埋め込み、中心部にエポキシ接着剤で作ったバルブを着けます。

当該部分のみにクリアパーツを接着するのはサイズ的に難しいので、機首部分を広範囲にしぼった透明塩ビ版で覆ってしまいます。本体を原型にしてしぼったので、塩ビ板の厚さ分本体より大きくなってしまうのですが、段差をごまかしてしまえば分からないでしょう。

2012 9/2(日)

翼端灯。当該部分をデザインナイフで切り欠き、アクリル棒を瞬間接着剤で接着し、棒ヤスリなどで形を整えて、最後にコンパウンドで透明にします。翼端灯はほとんどの場合、赤(緑)に塗ってしまうので、透明化してもあまり意味がないような気もするのですが、下記のアンテナ支柱と同じく定番の作業となりつつあります。

定番作業その2。アンテナ支柱を真鍮パイプで作りなおして、操縦席後部にガッチリ接着。

更に、風防もキットのものをもとにしぼり出しをするという作業の定番化をもくろむために、掃除機の吸引力を利用したバキュームフォーマーを作りました。ネットで探せば、自作のバキュームフォーマーというものはアマタ存在するのですが、掃除機を使って真空状態を作り出すことに想いの至った先人は天才ではないかと思ったりします。

ともあれ、ありあわせの材料でバキュームフォームを作ったのですが、これが至極塩梅がいい。透明塩ビさえケチらねば実にうまい具合に透明キャノピーが量産できます。まあ量産する必要はないのですが。

塩ビ板はおなじみダイソーの硬質カードケース。一度しぼり損ねた物も、もう一度電熱器で炙ると復活するので、ケチで小心な私にはぴったりの素材。というより一度失敗したもののリユースの方が材質がよく伸び、うまくしぼれます。

さて本バキュームフォーマーの『一番搾り』が左の写真。上がキットのもの。下がしぼったものです。わかりずらい写真ですが、しぼったものの方が下の英文がきれいに読めます。ってわたしゃ英文など読めませんが。6年間も教育を受けているのに、英語力皆無なのはやはりゆとり教育のせい?いやすまん。年齢詐称もはなはだし。

小さなハサミで不要な部分を切り取り、本体に接着。若干胴体とずれてしまいましたが、胴体側を少し盛って修正するしかなさそうです。

今回の百式司偵察は風防が前後2ピースに泣き別れているので通常よりやっかいな『合せ作業』が必要になります。