『ギラギラ・キラキラ』な飛行機を作る。その4

2011 2/18(金)

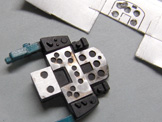

今回はヨンパチなので、計器盤を一応まじめに作ります。まあね、デカールだけ貼って「出来ますた」としらばっくれてもいいのですが、細かく作って見たくなったのよ。

まずは下図をパソコンで作り透明シールに出力し、アルミ板に貼ります。アルミ板ってのはビールの缶を切って平らにしたものです。ピンバイスであなを開け、カッターで切り出します。

2011 2/20(日)

付属のデカールやネットで探した資料を元に計器盤をイラストレーターでトレスし、アルプスプリンターで透明シート(シール)に白(計器の目盛など)黒の順でページ合成機能を使って出力します。(この辺、ALPSプリンターを使っている人にしか分からないとは思いますが・・・)これをつや消しブラックで塗ったくだんのビール缶の切れっぱし計器盤の裏に貼りつけると、このように。

穴の部分にクリアをたらそうかとも考えたのですが、シールがよい按配にてかっているのでこのままとします。

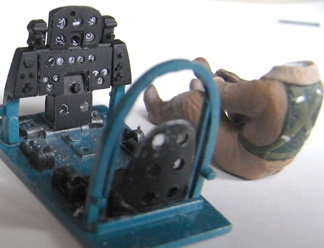

さて胴体に仮に組み込んでアップで写真を撮ってみました。このぐらいアップにしなければ分からないという、情況劇場的には甚だ無駄な細工だったのですが、これもプラモ作りの楽しみのひとつなので、まあいいやね。

パイロットは今だ首なしなのですが、ただいま顔塗りの猛練習中。完成までには少しはうまくなるでしょう。

コクピット全景。ああだこうだと能書きを垂れたわりにシンプルな仕上がりでお恥ずかしい。計器盤なんかはもっと複雑なものがいっぱい付いているんだけど・・・計器盤の穴(メーター部分)は本当は全てもう一回り大きいのですが、これ以上穴を広げると隣とくっ付いてしまうので、この辺が限界でした。

そうそう、パイロットの塗り。いつもタミヤエナメルで塗るのですが、完成するとどうしてもてかってしまい困っていました。特に布地の部分のてかりは非常にみっともない。フラットベースを混ぜて塗ると白く粉が湧いてしまうしと、ほとほと困っていたのですが、フラットベースをシャバシャバに希釈して塗り終わったパイロットに薄くブラシでかけてやると、うそのようにツヤが消えるのでビックリしました。ってこれ常識?

2011 2/27(日)

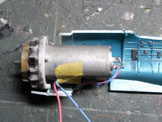

モーターを組み込みました。大型モーターなので隙間を埋めるのが楽でした。大きいとセンターを出すのも楽なので、雷電のように散々てこずった挙句センターを外してしまい、いびつなペラ回転にならないで済みそうです。

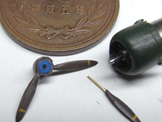

制作開始よりさて2ヶ月が経ち、そろそろ飽きてきたのでおまけを作ります。子供が放棄した食玩の1/144隼です。カウリング部分に丁度振動モーターが納まったのでこれは行ける!!ぞと。

144のモーターライズはB29を除いて3機種目ですが、先の閃電、雷電に比べモールドが繊細でデフォルメも少なく再現性が高品質(と思う)な様なので、あまり余計なことはせず、サクッと作ってしまうつもりです。

と、騒いでいるはじからペラを折ってしまい、0.3mmの真鍮線を埋め込むなどという非常に細かな作業をするハメになってしまいました。一体私は若い頃より滅法視力が低く、終いには盲目になってしまうのではと危惧したほどなのですが、この年齢(東京オリンピックの年生まれ)になっても老眼が来ないのはモッケのさいわいで、そうじゃなければこんな細かい仕事は放棄しざるをえないでしょう。

モーターとペラの結合。色々思考錯誤していたのですが、よ〜く考えてみたら閃電の時に写真の青いリングを使ったことを思い出しました。これ、振動モーターの軸に最初からついていたワッシャーみたいなものなのですが、絞めつけ具合がまさにぴったりで。以上備忘も兼ねて。

2011 3/6(日)

パイロット、おゆまる複製品で何体も塗ったうちの一つ。自分的にはこの程度が限界でしょう。それにしても顔はむずかしい。白目黒目を入れるととたんに漫画チック・・・もしくは文楽人形のようになってしまいます。

1/35のフィギアに血道を上げているある方のサイトを参考にさせていただいたのですが、意外だったのが、最初につや消しブラックで真っ黒にしてから塗って行くという方法。白(もしくはサフ色)から塗って行くより色の乗りがよい感じです。

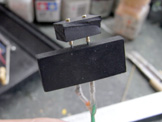

電気関係。『情劇式模型飛行機電装コネクタ(仮称)』(笑)。上の小さいゴム部分には真鍮パイプを2本埋めこんであります。これがコネクタのメス側。真鍮パイプからモーターにリード線をつなぎ給電します。コクピットの下、翼下面の内側にエポキシ接着剤でがっちり固定します。

下の大きい黒ゴムの部分はピアノ線を2本埋め込み、電源に繋ぐリード線をハンダ付けしてあります。メスコネクタへの給電と、撮影時に使うスタンドのクリップで挟むために使います。