ブラックバード?カラス? 九八式水偵を作る その1

2008 12/6(土)

時間は去年に遡ります。大体この『制作記録』は制作状況などを即日更新するというスタイルがとれず、何故そうなったのかはよくわかりませんが少し前のことを綿々と綴ったりしているので、まあいつもの事ではありますが・・・写真の『九八式水上偵察機』フジミ製1/72を作り始めました。

何ゆえこのようなケッタイな飛行艇を作るかといえば『張り線をこころゆくまで堪能したい』これに尽きます。これは大先輩モデラーのN氏の口を借りるとM(マゾ)の極致ということになるのですが、信州の冬は長く厳しい。いにしえより信州の冬の過ごし方というのは、屋内にこもりひたすら家内制手工業に従事するというのがあるべき姿であり、スキーやスケートなど外で遊ぶなど言語道断というのが私の持論で、今年も新年3日からスキーに行ってきたのですがそれはさておき、ともあれ家にこもってひたすら張り線というのが、今回のテーマです。無論、この後は搭載艦(軽巡)を作り、手摺を自作するという、手摺三昧も待ちうけてる予定です。

さて適当な前講釈を述べた後で、仮組みです。前回の水物、九四式水偵は水上機とは言えエンジンが機首につく、構造的には普通の飛行機のスタイルでした。が今回の九八式は複葉の翼の上にエンジンを載せてあるという、正しき飛行艇のカタチをしています。見た目には非常に面白くてよいのですが、「飛行機は全てモーターライズ」という当方のモットーを叶えるには非常に問題があります。

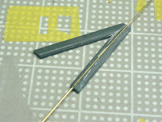

つまり、艇体下面から入った電源をどうやってエンジン部のモーターに繋ぐか。ということです。最初、張り線を一部金属にして導線としようかとも思ったのですが、結局、桁に真鍮線を埋め込むことにしました。

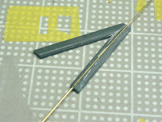

ケガキ針やデザインナイフでスジ彫りの要領で桁に溝を彫り、0.3mmの真鍮線を埋め込み瞬間接着剤でシールドしました。とりあえずこいつにモーターからのリード線を繋げば、艇体までの導線が確保できます。

2009 1/1(祝)

そんなような事を、ムスタングのかたわらぼちぼちやっているうちに、ムスタングは完成し、年が明けました。本格的に九八式水偵制作にかかります。

まずは、モーターライズ工作。エンジン部分に震動モーターを入れパテで固定し、ペラにはゴム板を丸くポンチで抜いて軸受けとして埋め込みました。モーター軸をダイレクトでこのゴムがくわえて動力をペラに伝えます。

正月早々また今年もプラモ三昧。すでに元日の過ごし方の定番となってきました。

このキット、実は箱に『上級者向き』と書いてあります。購入の際、この表記を発見して、私の胸に不安の影がよぎったのは言うまでもありません。どういう人を指して上級者というのかは色々な定義があるとは思いますが、そのうちのどの定義にも私は当てはまらないでしょう。初心者同然の私ごときが『上級者向き』などと豪語するキットを作るのはおこがましいにもほどがあるのですが、謹んで製作させていただく次第であります。(妙に低姿勢)

上翼のエンジン両脇にあるエアインテイクは写真右のようにフィンがモールドのみになっているので削り取って薄いプラ板でフィンを再現。実際はもっと枚数があるかもしれませんが、4枚(写真では3枚に見えるが)が限界でした。

艇頭部には、円形と長方形の明り取り用ガラス窓があります。が、枠に対してクリアパーツが小さい。ガタガタです。おまけに中心部にヒケがあり表面にゆがみがあります。そしてやたらに厚い。・・いきなり上級者向きモデルの本領が発揮されました。どうする、俺!!・・・

こんなときには困った時のネット頼み。さすがにマイナーな機体なので作例は少ないのですが、スゴ腕な方の絶好な作例があったので参考にさせていただきます。

まずは、瞬間接着剤を隙間一杯に投入します。そいつをアルテコの硬化促進剤で固めてしまいます。裏側、つまり艇体内部はルーターでガシガシ削って薄くします。いきなりクリアパーツに瞬間接着剤を用いたりルーターで削ったりと、これだけでもう上級者のテクを垣間見た気がします。はたしてクリアにもどるのかと非常に不安になるのですが、ペーパーの細かさを上げながら磨いていくと部品は透明度を増していき、最後にコンパウンドで磨くときれいに仕上がりました。まずは第一の難関をクリア。

2009 1/2(金)

翼端灯は透明アクリル棒にピンバイスでちょこっと孔をあけアクリル塗料を詰め込んでバルブとし、ニッパーと棒ヤスリ、サンドペーパーを使いクリア化しました。これ、結構面倒な作業なのですが、きれいに仕上がるとかなりのグレードアップになるので、好きな作業でもあります。

真鍮線を埋め込んだ桁を上翼のエンジンルーム下に接着した後、翼端灯の作業をしていたのですが、やるんじゃないかなあというミスを、はたしてやってしまいました。桁に指を引っ掛けて折ってしまったのです。真鍮線の入っている方は丈夫なので折れませんが、プラのみの方はポッキリいってしまいました。

瞬間接着剤で処置して、作業を再開するとしばらくしてまた、ポッキリ。いや〜気をつけて作業してるつもりなんだけどな〜。

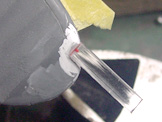

3度目のポッキリのあと、(おいおい3回もかよ)通電してモーターを回そうとすると・・・これが回りません。真鍮線が折れるというのは考えにくいし、リード線と真鍮線はしっかり半田付けしたはず。仕方がないので一度接着したエンジン部分をデザインナイフでこじ開けて見ました。写真のような状態です。これは短絡(ショート)ですな。真鍮線を長いままにしておいたのがまずかったようです。

不要なものは極力取り除かねば。

モーターライズにはこういった不都合がよく生じ、私の安眠を妨げるのですが、完成してモーターがビュウ〜ンと回っているのを見ると非常にシビレルので、やめられまへん。