めざせシンガポール!『銀輪部隊』制作始末04

2007 10/20

見本とする機体(自転車)をネットや図書館で探す傍ら、まあどんな自転車でも共通であろうという部分のディテールアップをします。

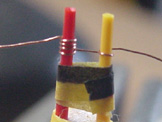

まずはサドル下のコイル状のバネ。これは写真のような治具を伸ばしランナーで作り、ほぐした銅線で作ります。

2007 10/20

こんな感じです。キットのままと比べるとこれをやるだけで、グンとリアリティが増します。

松本市営図書館で資料を漁っているのですが、銀輪部隊の写真は少ないようです。が、戦時中の自転車で郵便配達をしている写真がかなり大きく掲載された本を発見しました。ハンドルの形状やブレーキレバーの形状、ワイヤーの状態などよく分かります。といってこの自転車が銀輪部隊に使われた訳ではないのですが、参考にはなります。

2007 10/21

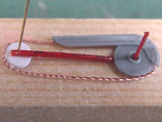

一般的に、チェーンはカバーで全て覆ってしまったものと、左のように部分的に剥き出しになったタイプがあります。カバーで覆ってしまえば、チェーンは作らなくても良いのですが、チェーンをうまく見せられればかなりのディテールアップになります。

しかし色々試してみたのですがうまくいきません。ふっと傍らを見るとサドルクッションに使った銅線が残っていました。これをギリギリと2本より合わせたものが思ったよりいい感じだったので、これを採用。ナイスだ!!オレ。

2007 10/22

さて、残す部品はハンドルとペダルのみになりました。ペダルはともかくハンドルは自転車のイメージをかなり左右しそうなアイテムです。このへんでモデルになる自転車を決めないと先に進めません。焦り狂ってネットやら図書館を活用した結果、モデルとなる自転車は『中居号』と決定しました。「旅館じゃないんだから」とか「スマップかよ!」という声が聞こえてきそうですが、いやいやほんとに『中居号』という自転車はございます。ご不信のあなた、ググッてごらんなさい。

2007 10/22

仮組みです。三輪車でも乳母車でもなく自転車のように見えるのでひとあんしん。

一応当『情況劇場』では、銀輪部隊で使用した自転車を『中居号』としていますが、極めて薄弱な根拠による憶測なので「なにいってやがる」程度に流していただきたい。ネット上や本でも諸説がふんぷんとしており『現地で徴発した』『シンガポールの博物館には当時のミヤタ製の自転車がある』『使用したのはブリヂストン製のマウンテンバイクというのはうそ』などと訳がわかりません。

2007 10/22

いよいよ色を塗り始めます。この状態になるまでに何度も塗る手順を考えていましたが、さて。

まずは、スポークとリムの銀色。銀輪部隊と呼ばれたゆえんですな。キット箱絵のドイツ軍用自転車は銀色ではないのですが、銀色の方が自転車らしいし、実際断片的な資料の写真は銀色っぽくなっているので、『銀輪部隊』というのは比喩的表現ではなく見たままだったのでしょう。

2007 10/22

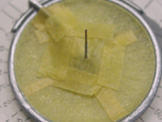

制作初期から、塗りに関して一番問題視していたのが、リム(スポーク)とタイヤの塗り分け。当初筆塗りを考えていたのですが、『試作品』を試しに塗って見ると、これが全然ダメダメ。ここまで精密に作っておいてこの銀色がカッチリと出なければ見た目50%ダウン(当社比)となってしまいます。

ここはひとつマスキングでやっつけよう。というわけで、マスキングテープの大きいのをサークルカッターで切りだし作業しやすいように4等分してちまちまと貼りました。キャノピーのマスキングに慣れれば、この程度のマスキングは朝飯前。いや正確には朝飯後の出社前。(最近早朝モデリングです)