九九式襲撃機(軍偵)製作記録03

2007 6/4

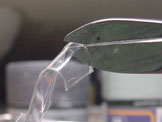

デザインカッターでつけた印に沿って、ハサミで切り出します。

よく切れる小型のハサミを購入しなきゃいかんかなあと思っていたのですが、思わぬところにそれがありました。ヴィクトリノックスのアーミーナイフです。もう十数年前から所持していたのですが、1万円近くもしたのに使う機会といったら、キャンプで焼肉のナスを切ることぐらい・・・今回役に立ってよかったよかった。

2007 6/4

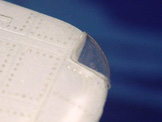

ハサミで大雑把に切ったあとは、デザインカッターとサンドペーパーでひたすら整形します。で、完成。完成したら、ごく少量のセメダインスーパーXのクリアで接着します。

ところで、九九襲撃機の着陸灯は翼上部に比べ、下部の方が翼後縁に向かって長くなっているのが本当なのでした。足元を照らすためなのでしょうか。丸メカにてそれは知っていたのですが、どう工作したいいか分からなくて・・・・。結局こうなってしまいました。

2007 6/10

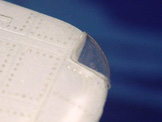

翼端灯も上記と同じ方法で作ってみました。接着面が少ないのでノリシロを若干取ってあります。これでは翼とツライチにならないのですが、パテでごまかすつもりです。

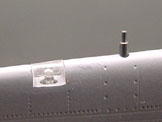

さて、翼端灯について。翼端灯とは、翼の端にある赤と緑の灯火であるということはまあ分かっているのですが、これは電球自体が赤(緑)なので赤く発光するのか、それとも白い光の電灯に赤、緑のガラスカバーをかけて赤く発光させているのか、つまり暗室の赤電球なのか、信号機なのかどっちじゃろ。という疑問が作業するにあたって湧いてまいりました。手持ちの資料で色々な写真を見てみたのですが、復元されたゼロの52型はどうもガラスに色が着いているように見えます。さて、では同じ三菱だし99式襲撃機もそうなのかと思いつつ丸メカニックで調べると・・・うまい具合に翼端のアップ写真があります。これを見ると、明らかに透明ガラスで電球に色が着いています。

この辺、いつものようにいいかげんに作っていれば流してしまうところだったのですが、今回はいい勉強になりました。

では電球を作ろうということになるのですが、小さい球で赤いものというとまず大抵の人の頭に浮かぶのがマチバリでしょう。なかには飛び魚の卵だという人もいるかもしれません。ところが、マチバリを持ってきて翼と比べると、途方も無く大きい事に気づかされます。さて、これがだめだとなると、次に思い浮かんだのがビーズ。いやギリギリチョップとか歌ってる人達じゃなくて、女児などが腕輪などを作る小さな穴のあいた球です。息子のビーズを一粒だけ強奪して翼にあてがってみたが、これも結構でかい。ほとほと困ってしまいました。

が、ついにうまい方法をを思いつきました。エポキシ接着剤を真鍮線に適量絡め取り、絡め取った方を下にして乾くのを待ちます。そうすると自然に球状に固まります。後は色を塗るだけ。この技は、コクピットを作るときに各種レバーのノブにも応用できそうです。

2007 6/14

翼作成ついでに脚も取りつけておきます。固定脚や水上機のフロートは翼との接合付近をきれいに処理しないとみっともなくなってしまう訳なのですが、うまくサンディング出来ない場所でもあります。あまりザクザク削ると、当然付近一帯のモールドもつぶしてしまいます。たまたまそこらに落ちていた綿棒の軸の部分に細く切ったサンペをリャンメンで貼り付けコシコシやってみたら、これが意外と役に立ちました。綿棒の軸(プラスチック製のもの)の適度な弾力が丁度よかったようです。