城山氏によれば、この九四式水偵は当時の世界水準をはるかに凌駕する性能をもった機だということです。航空先進国の独逸国からもライセンス生産の打診があったほどのものだとのことで、水偵の傑作機とさえいわれているようです。「なるほど、左様であるか。」などと私はつぶやき、早速ヤフオクでハセガワ製の同機のプラモデルを購入しました。マイナーなのに優秀な機体というところが私の天邪鬼精神に刺さったようです。いやむろんマイナーというのは私の中だけでのことですが。

川西九四式水上偵察機、呉二号式射出機制作記録01

2006 12/4

師走に入りました。信州は寒い毎日が続いています。などと時候の挨拶などもしてみつつ、今回は複葉機の制作です。複葉機は、飛行機プラモ製作通算10機目にして初めての挑戦です。

最近、城山三郎氏著「零からの栄光」という本を再読しました。川西航空(現新明和工業)をモチーフにした企業ドキュメントなのですが、メジャーな『紫電改』『二式大艇』などと並んで『九四式水偵』を開発したくだりがありました。私の雑な知識の中には旧軍の兵器は、陸にしても海にしても『九七式』以前のものはほとんどありません。九四式なんてのはもってのほかです。しかも地味な水偵。このような古いもののことなど全くといっていいほど知識がありませんでした。

2006 12/7

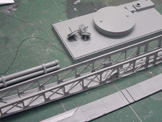

ハセガワのこのキットの売りは、呉二号式射出機(つまりカタパルトですな)が付属していることです。これで1200円は感動ものです。

飛行機ばかり作っているので、色々とうまくいかないところもありましたが、とりあえずここまで組みあがりました。これから先は塗ってからでないと組み立てられません。

2006 12/10

着色しました。この写真は射出機の台の部分のアップです。このパーツには下地にシルバーを塗り、指定の軍艦色に少しブラックを混ぜたものを吹き、乾いたところで軽く1200番くらいの紙やすりでこすって、凸部分だけ下地のシルバーを露出させました。人が歩くので凸部分(すべり止めだと思う)はたぶん塗装が剥げて光っているのではないかという読みです。

さらにパステルの茶色を粉にして、大きな平筆でなすりつけると、うっすらサビた感じになりました。

2006 12/10

射出機本体を後方からアップで。筒を3つ束ねたものが、重い航空機を射出するための爆薬筒です。いや爆薬筒ですってえらそうに言ってますが、私だって水兵さんではないので今知ったところですが。しかし、爆薬を炸裂させてその力をどうやって射出する力に変えるのか興味深いものがあります。

爆薬筒のあたりは、化学変化や熱で痛みが激しかろうと、サビをきかせました。サビをきかせるって鮨食ってる人の話みたいですな。

2006 12/11

射出機完成です。手の遅い私がわずか一週間で作り上げたのは我ながら天晴れなのですが、考えてみれば色は軍艦色一色ですからそんなに手間はかかってません。

ちょっと錆びさせ過ぎてしまったような気がします。帝国海軍たるものが、陛下より下された兵器を錆びたままにしては置かないだろうとも思いますが、たまたまペンキを塗り替えようと思っていた矢先の撮影だというシチュエーションもありかなと。(無論、言い訳でござるよ)

2006 12/17

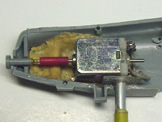

いよいよ水偵の製作です。機首部分にモーターを入れました。例によってパテでモーターと本体の空隙を埋めてエポキシ接着剤で固定しました。

プロペラ機のモーターライズで問題になることがあります。(またか)それはモーターを耳の穴に詰めて踊りたくなること……ではなく(失礼)モーターのシャフトとプロペラの軸をどうやって繋ぐかということなのです。今までの経験で一番いいのは、シリコンスプレー等に付いているストローノズルなのでした。写真の赤い部分です。これは自動車用の融雪剤についていたノズルです。ノズルはジョイントとして最適なのですが、入手しにくいのが難点。