ブラックバード?カラス? 九八式水偵を作る その3

2009 1/29(木)

艇体後方には繋留用の索を通す環(なんていうんですかね)があるので、銅線をひねって作り埋め込みます。尾灯は形状が不明なのでとりあえずアクリル棒でクリア化しておきました。

2009 2/2(月)

下翼と艇体を貼り合わせました。翼後端と艇体のあいが若干悪かったのですが、パテを盛って修正。艇首の白いレール状のものはキットにはなかったのですが、前出の『日本航空機大図鑑』の挿絵には描かれているので、伸ばしランナーで再現しました。これは何かなどという質問はなしです。当然私にもわかりません。多分、前2席の搭乗員のためのスライドハッチ用のレールだと見当をつけているのですが、違うかも・・・

2009 2/7(土)

さて、いよいよ張り線の下準備に入ります。九四式水偵の時は不勉強にして張り線のなんたるかが全くわからず、まあ適当にほぐしたパンストを瞬間接着剤で貼りつければいいやくらいに考えていて実際にやってみると、これがむずかしい。パンストにはテンションがかかるし、瞬間は例によって瞬間ではくっつかない。おまけに翼と翼に挟まれて作業しづらいしづらい。必死の思いで仕上げました。それに懲りて、今回は前もって入念に情報を入手しました。

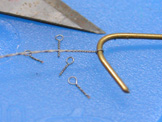

さてここで人は私の張り線に関する薀蓄に耳を傾けねばなりますまい。半端な知識はひけらかしたくなるもので・・・まずは写真のようなヒートンと言うものを作ります。動物記を書いたアメリカの博物学者です。ってそれはシートン。ノリツッコミ。ほぐし電線を治具(ピンバイスにU字型にした真鍮線を刺したもの)でクリクリッと巻き、チョンと切ります。これを大量に作ります。このヒートンを当該部分に0.3mmのピンバイスで開けた孔に瞬間接着剤を着けて埋め込みます。で、このヒートンの環部分に張り線を通します。ためしにフロートに張ってみました。

ちなみに張り線のマテリアルは、岐阜在住の超絶モデラーNさんに送ってもらったミシン糸(?)です。N氏にはこのミシン糸のほか、激カラ激旨日本酒を送っていただきまして感激しております。日本酒、美味しゅうございました。こんなに私の好みにあうお酒は始めて頂戴しました。三千盛というお酒です。酒蔵さんから直接売ってもらおうかと思っています。旨酒の話を始めると見境がなくなるのでこのへんでやめます。

ともあれ写真のような按配です。場所によって送っていただいたミシン糸、ほぐしパンスト、ほぐし電線を使っていこうと思います。

機体にはキャノピーを接着し、パテで隙間を埋めました。明り取り窓などのマスキングをしてサフをかけます。

2009 2/15(日)

雷電の方も順調に進行しています。コクピット内部を伸ばしランナーなどでちょこちょこといじって、おゆまる複製パイロットを、右手に操縦桿、左手でスロットルを握っている状態にして着席させました。前回ムスタングのパイロット脱落事件で懲りたので、パイロットはエポキシパテでギッチリ接着してしまいました。

腕の日の丸は、ストックデカールの白い部分を切って赤い丸を手描きで。

九八式水偵にはサフをかけ、消えてしまったスジを彫りました。いや実は、先週子供達とスキーに行って派手に尻餅をついてしまい、手首を捻挫してしまったので、しばらくプラモ作りは停滞しておりました。嫁に「子供の保護者としてついていったアンタが率先してケガしてどうするの!」と呆れられたのですが、そのとおりでゴザイマス・・・背骨が折れちゃったかと思いました。おまけに背筋を肉離れして。今年は八方塞がりらしいので、滅多なことをしてはいけませぬ。おとなしく家の中でプラモをいじって暮らします。

2009 2/22(日)

1週間かけてヒートンを量産して、所定の位置に埋め込みました。慎重を期して丹念に0.3mmのピンバイスで孔を開けていたのですが、ちょっと気がゆるんだ瞬間、ポキッといってしまいまいました。あ〜っ、また250円があ〜っ!

これは、あれだな、ピンバイスの軸が重すぎるのだな。といって軽い軸で0.3mmのビットを銜えてくれるものが他にあるのか・・・?

雷電。デカールで処理した(手を抜いた)計器板を本体に固定し、防弾ガラスをはめ込みました。この防弾ガラス、厚い板ガラスを何枚か重ねて密着させたものらしいのですが、敵13mm機銃弾ががんがん向かってくるところを、このガラス1枚で顔を守りながら突っ込んで行くというのはなんとも恐ろしいことです。

とりあえずこれで胴体左右を接着します。モーター軸はセンターに入っているでしょうか。不安なところではあります。

2009 3/1(日)

九八式水偵はさらに1週間かけて、マーキングのためのマスキングを施しました。もともとこのキットは館山航空隊バージョンと軽巡川内搭載機バージョンがあり、

たまたま手に入ったのは館山航空隊のものだったのですが、船も作るという都合上どうしても軽巡川内搭載機仕様にしたいので、インストの塗装指示は無視。ネットでの作例や『日本航空機大図鑑』からマーキングを参考にさせていただきます。

とりあえず垂直尾翼のマーキングはF−1らしいので、イラレで描いた文字を出力して、薄くペーパーセメント(乾くと貼ったり剥がしたりが簡単にできる糊)を塗ってマスキングテープに貼り、デザインナイフで切り出します。